“这道题教三遍了还错?你脑子呢!”

“走路都能撞桌子?眼睛长哪儿了?”

“哭什么哭!再哭给我出去!”

吼声刚落,客厅突然死寂。你盯着孩子通红的眼圈,自己胸口也像被重锤击中——明明想当温柔父母,怎么又成了自己最讨厌的样子?

哈佛儿童发展中心最新研究揭穿真相:父母每句粗暴纠正,都在磨损孩子大脑中的前额叶皮质。这个区域掌管自控力、判断力、决策力。讽刺的是,你越吼他“不动脑子”,他动脑的能力越被削弱。

01 崩溃的从来不是孩子,是父母的失控感

朋友小雅曾崩溃哭诉:“每次吼完孩子,我比他还难受。可下次看到他磨蹭,火气‘噌’地又上来了!”直到心理咨询师点破:“你真正受不了的,是失控感像藤蔓缠住心脏。”

孩子打翻牛奶的瞬间,你脑中闪回的可能是童年因摔碎碗被扇耳光的恐惧;孩子算错数学题时,你心里翻涌的或许是学生时代“笨孩子”的标签。我们总在借孩子的错,惩罚当年的自己。

02 聪明父母都懂“放养式修补”

美国罗切斯特大学跟踪500组家庭发现:孩子犯错后,父母若先给30秒“情绪缓冲”,孩子后续解决问题的效率提升40%。真正有用的管教,是学会当个“修补匠”:

• 按下暂停键,比说话更重要

当孩子把颜料泼满墙,别急着吼。转身进厨房喝口水,深呼吸三次。神奇的是,当你再出来时,那句“看你干的好事!”会自动变成:“哇,这蓝色泼得真有气势!不过下次咱们试试在纸上泼?”

• 把斥责换成“伤口包扎术”

孩子摔碎碗,比起“毛手毛脚”,不如递给他扫帚:“我知道你不是故意的。来,妈妈教你扫碎片不伤手。”——错误已成伤口,你的态度是止血绷带还是撒盐的手?

• 给孩子“犯错许可证”

科学家做过实验:把孩子们分成“允许失败组”和“必须成功组”。结果前者在后续测试中尝试新方法的勇气高出3倍。睡前不妨告诉孩子:“你今天把鞋穿反的样子真可爱!说明你在自己探索呢。”

03 那些被“缝补”过的伤口,终将化作星光

网友@麦田守望者 的留言让人泪目:“我爸从没骂过我打翻东西。有次我端汤洒了,他第一反应是抓我的手问‘烫到没?’。如今我在手术台上突发状况手都不抖——因为知道有人容错的人生,自带盔甲。”

孩子不需要完美父母,只需要真实温暖的伙伴。当你把“纠正”换成“共同面对”,把“你应该”换成“我们一起...”时,奇迹正在发生:那个曾被骂“没脑子”的孩子,开始主动分析错题;那个总被嫌“毛躁”的娃,竟默默把洒水壶换成了小水杯。

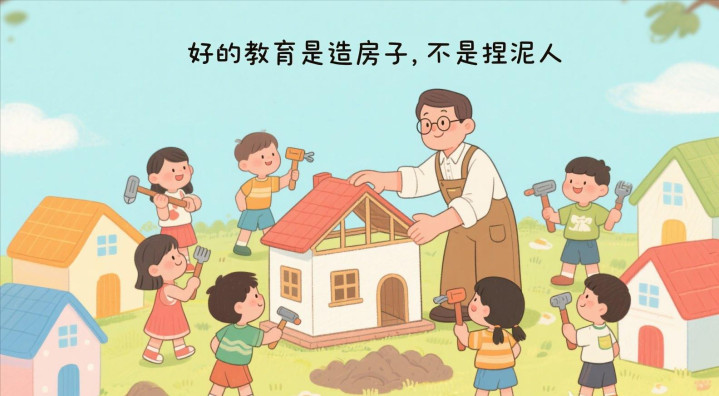

04 好的教育是造房子,不是捏泥人

总想捏塑完美孩子的父母,往往养出脆弱石膏像;懂得搭建安全空间的父母,却收获有生命力的森林。

下次想脱口而出“你怎么又...”时,请摸摸心口问自己:

▶ 这句话是为孩子成长,还是为缓解我的焦虑?

▶ 这个错误十年后还重要吗?

▶ 如果此刻旁观者是童年时的我,希望听到什么?

教育的真谛,不是打造光洁无瑕的展示品,而是在布满裂痕的日常中,让孩子相信:即使我搞砸一切,仍有人愿与我并肩清扫残局。

父母顶级的自律,是当心里翻江倒海时,还能笑着对孩子说:

“弄脏了?没事,抹布在厨房第二个抽屉。”

“做错了?真好,我们又多一次成长机会。”

“难过了?来,眼泪擦干后我陪你重来。”

最好的家风,莫过于用修补破碗的耐心,等一株植物按自己的时序开花。